リハビリテーション科

各疾患に応じた専門チームが

お一人お一人の困りごと・ご希望に合わせてサポートします。

下記以外の疾病の方にも対応しています。

発達障害 リハビリテーション

より良い生活、より自立した生活を目指し、お一人お一人に合わせてサポートします。

- 得意なことを知る

- 日常生活のスキルアップ(金銭管理、スケジュール管理、構造化など)

- コミュニケーション能力の向上

- 感情との付き合い方を知る

- 日常生活の困りごとの相談

地域医療連携室まで

Tel.086-252-1231(代)

受付時間:8時30分~17時00分

※月~土曜日(祝日を除く)

発達障害チームとは

ASD(自閉スペクトラム障害)の特性は、一人一人違います。しっかりと評価をした上で、その人に合った支援を組み立てていくことが必要です。

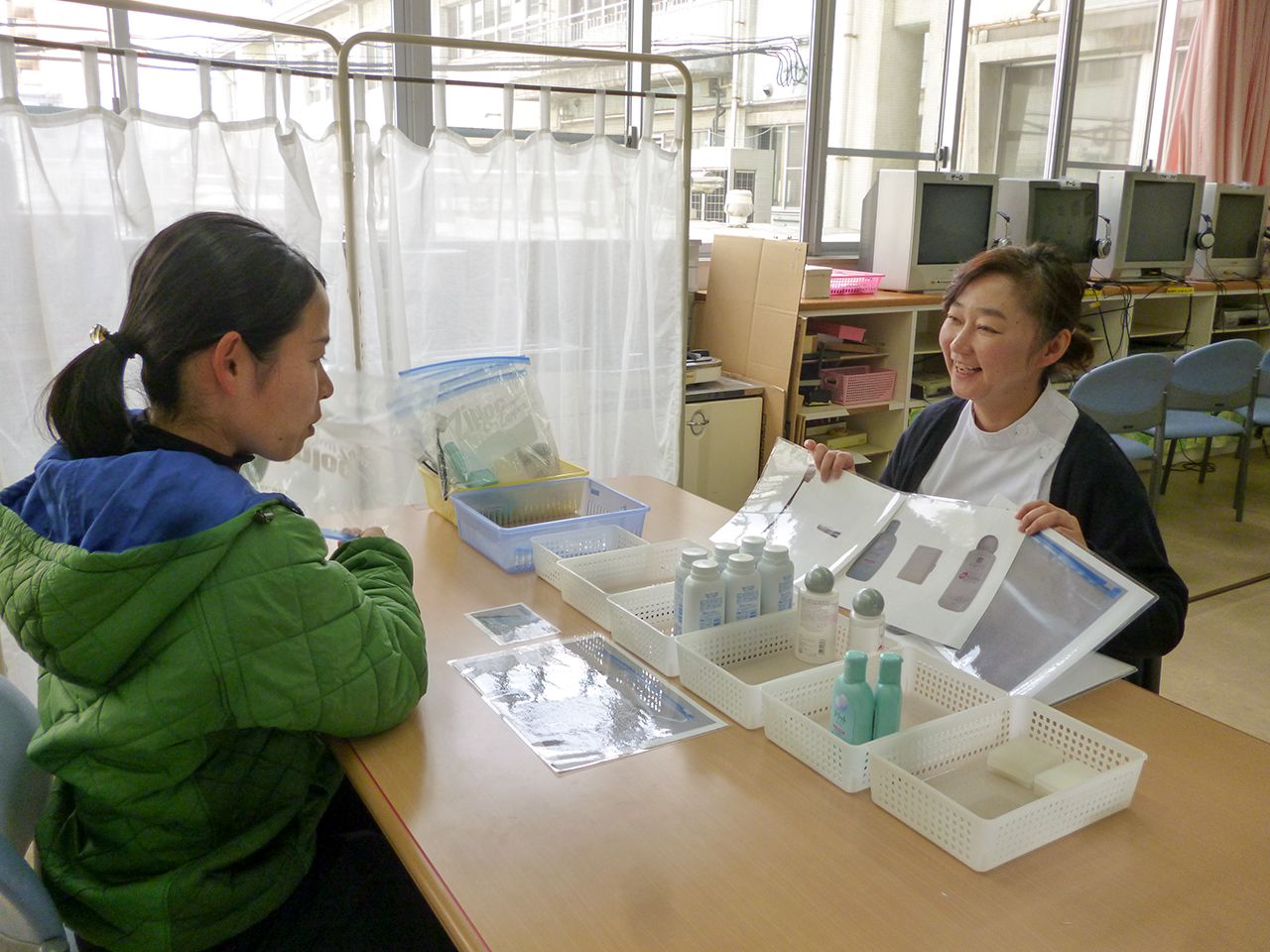

評価としては、当院ではPARS-TR、ADHD-RS、Vineland-Ⅱ適応評定尺度、感覚プロファイル、TTAP等を使っています。ASDやADHDの診断を明確にしていくと共に、TTAP等で得られた情報から合格スキルや芽生えスキルに焦点を当てた支援を提案しています。

TTAPは、ASDの方の就労支援の為に、とても大切な方向性を示してくれます。その人の弱みや強みを理解した上で、強みを生かす支援を大切にしています。視覚的構造化や物理的構造化を取り入れた環境調整にも力を入れています。

自発的な行動や要求等が苦手な人に対しては、PECSで使用する様な絵カードや文字カードを使っています。実行機能を補うためにスケジュールを作成したり、チェックリストも使用しています。

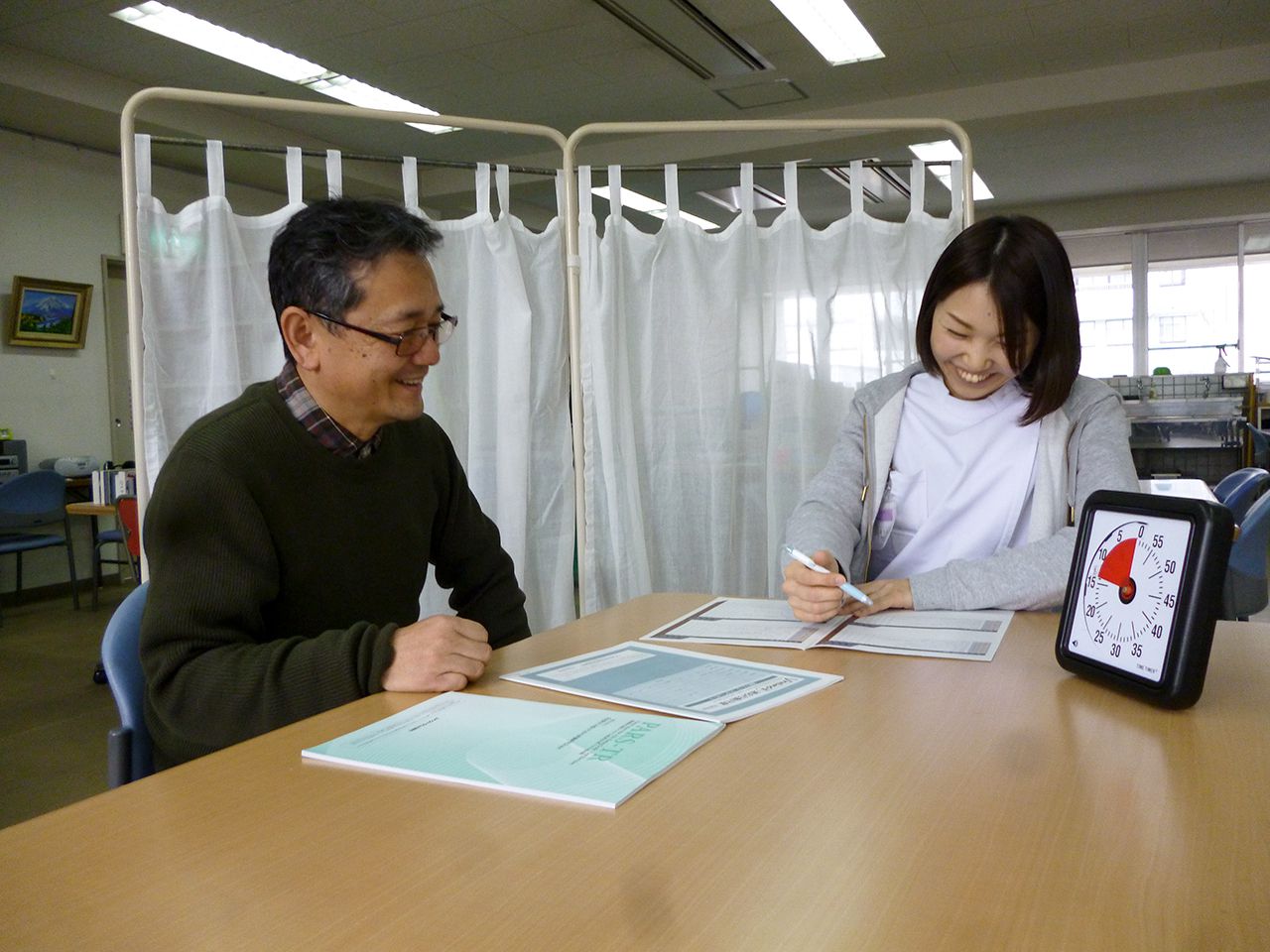

ASDの方は、衝動のコントロールが苦手な方が多いです。The cat-kitという視覚的な認知行動療法を使って、衝動や感情コントロールのトレーニングもしています。

病状によって対応ができるようにする為に5段階表を使っています。頓服を飲むタイミングと自分の状態を視覚的に結びつく事は大切です。家族も本人の状態によってどう行動したらいいか分かりやすくなります。

ASDの特質は、目で見て分かりにくいです。コミュニケーションの質的な違い、社会性の質的な違い、イメージの質的な違い等は、出来ない訳ではなく、質が違っています。字義通り理解したり、相手の意図とすれ違ったりと、対人関係や人付き合いでトラブルも起こりやすくなります。その結果、出来るのにわざとやらないとか、誤解されて怒られる等で、二次障害(うつ、統合失調症、PTSD、トラウマ、強迫性障害、不安障害など)を起こすことがあります。二次障害があると支援はさらに難しくなります。

周囲がASDについて、理解していく事も大切になります。家族の協力を得る為に個別の家族教育をする場合もあります。

ASDの方が、ASDの特性や強みを生かして、自立したり、就労したり出来る様に応援していきたいと思っています。